I_

QUE SIGNIFIE LE TERME "ACIDE"

ET "PH"

Un acide est une

substance au goût aigre, qui se caractérise chimiquement par sa capacité à

réagir avec une base pour former un sel. Le papier tournesol bleu (ou papier

pH) devient rouge lorsqu'il est trempé dans un acide. Les acides forts brûlent

la peau.

Le pH est une échelle

logarithmique qui mesure la quantité d'acide dans un liquide comme l'eau. Étant

donné que les acides libèrent des ions d'hydrogène, la teneur en acide d'une

solution dépend de la concentration des ions hydrogène, ce qui est exprimée par

une valeur de pH. Cette échelle est aussi appliquée à la mesure de l'acidité

des échantillons de précipitations.

- 0 = acidité maximale

- 7 = point neutre

- 14 = basicité maximale (le

contraire de l'acidité)

Plus le chiffre est petit sur l'échelle de pH,

plus la substance est acide. Les précipitations dont le pH est

compris entre 0 et 5 sont acides, d'où la désignation de

« précipitations acides ». À de petites variations de pH

correspondent de grands changements d'acidité.

Par exemple, un

changement d'une seule unité de pH (disons de 6,0 à 5,0) indique une

augmentation de l'acidité par un facteur de 10. Les précipitations non

polluées ont ordinairement un pH de 5,6. Elles sont légèrement acides à

cause du dioxyde de carbone naturellement présent dans l'atmosphère. En

comparaison, mentionnons que le pH du vinaigre est de 3.

II_

QUEL EST L'ORIGINE DES PLUIES

ACIDES

Le terme général « dépôts

acides » ne désigne pas simplement les précipitations acides. Les dépôts acides

proviennent principalement de la transformation du dioxyde de soufre (SO2)

et des oxydes d'azote (NOx) en polluants secondaires secs ou humides comme

l'acide sulfurique (H2SO4), le nitrate d'ammonium (NH4NO3)

et l'acide nitrique (HNO3). Le SO2 et les NOx se transforment

en particules et en vapeurs acides lorsque ces substances sont transportées

dans l'atmosphère sur de longues distances pouvant varier de centaines à des

milliers de kilomètres. Les particules et les vapeurs acides peuvent se déposer

de deux façons : par voie humide ou par voie sèche. Les dépôts humides sont les

précipitations acides, à savoir le phénomène qui survient lorsque les acides,

dont le pH est normalement inférieur à 5,6, tombent de l'atmosphère sous forme

de pluie, de neige, de giboulée et de grêle. Les dépôts secs se produisent

quand des particules comme les cendres volantes, les sulfates, les nitrates et

les gaz (le SO2 et les NOx, par exemple) se déposent sur les

surfaces ou y sont absorbées. Les gaz peuvent alors être transformés en acides

au contact de l'eau.

III_ FORMATION DES PLUIES

ACIDES

Les pluies acides peuvent être

causées par deux différents produits :

- le monoxyde d’azote (NO)

-

le dioxyde de soufre (SO2)

Deux réactions se produisent alors sur le plan chimique :

¤ pour NO :

2

NO + O2 à 2 NO2

3

NO2 + H2O à 2 HNO3 +

NO

¤ pour SO2 :

2

SO2 + O2 à 2 SO3

SO3 + H2O à H2SO4

Les deux

molécules réagissent au contact du dioxygène de l’air et le produit formé se

dissout dans l’eau de l’air.

Les deux molécules d’origine proviennent des rejets des machines

modernes. Le monoxyde d’azote provient des gaz d’échappement. Le dioxyde de

soufre provient de la combustion des carburants fossiles (qui contiennent du

soufre).

En outre, le dioxyde de carbone ( CO2 )

contenu dans l’air à cause de la pollution acidifie un peu l’eau des nuages.

Les gaz volcaniques et les aérosols sont aussi acides et donc peuvent causer

des pluies acides.

Un exemple record de pluie acide aux Etats-Unis : les

précipitations ont atteint un pH de 1 ,5 !

En

conclusion, nous pouvons dire

que l'industrialisation du pays

joue un role dans la formation

des pluies acides, surtout quans

certaines mesures ne sont pas

respectées.

IV_

OU LES PRECIPITATIONS ACIDES

POSENT-ELLES UN PROBLEME

Elles constituent un

problème dans l'est du Canada parce que bon nombre des systèmes aquatiques et

terrestres de cette région ne sont pas suffisamment alcalins (pas assez

calcaires) et qu'ils ne parviennent pas à neutraliser naturellement les

précipitations acides. Les provinces du Bouclier canadien précambrien, comme

l'Ontario, le Québec, le Nouveau Brunswick et la Nouvelle-Écosse, sont frappées le plus durement parce que

leurs systèmes aquatiques et terrestres ne parviennent pas à contrer les effets

néfastes des précipitations acides. De fait, plus de la moitié de la superficie

du Canada repose sur un substratum granitique dur qui ne peut pas bien

neutraliser les pluies acides. Si ces systèmes étaient plus alcalins, comme

c'est le cas dans certaines parties de l'ouest du Canada et du sud-est de

l'Ontario, ils parviendraient à neutraliser naturellement les précipitations

acides, ce qu'on appelle l'effet-tampon.

Les données sur l'ouest

du Canada sont insuffisantes et ne permettent donc pas actuellement de

déterminer si les précipitations acides perturbent les écosystèmes. Dans le

passé, des facteurs comme l'industrialisation moins intense, contrairement à la

situation dans les provinces de l'est, et des facteurs naturels comme les vents

dominants, qui soufflent d'ouest en est, ainsi que des sols plus résistants (et

donc plus en mesure de neutraliser l'acidité) ont soustrait la majeure partie

de l'ouest canadien aux ravages des précipitations acides.

Cependant, des secteurs

de l'ouest canadien ne sont pas à l'abri de cette pollution. Par exemple, les

lacs et les sols reposant sur un substratum granitique ne sont pas en mesure de

neutraliser l'acidité. C'est le cas, par exemple, dans certaines parties du

Bouclier canadien situées dans le nord-est de l'Alberta, dans le nord de la Saskatchewan et du Manitoba, ainsi que dans certaines

parties de la Colombie-Britannique, dans le Nunavut et dans

les Territoires du Nord Est. Les lacs de ces secteurs n'ont pas plus de moyens

de défense contre les précipitations acides que ceux du nord de l'Ontario. Si

les émissions de dioxyde de soufre et d'oxydes d'azote continuent d'augmenter

dans l'ouest du pays, on y observera les mêmes incidences nuisibles qui se

produisent dans l'est.

Visitez le site Web de la Région de l'Atlantique pour obtenir de plus amples

renseignements sur les pluies acides dans cette région.

Pour savoir comment

obtenir des données ou des cartes relatives au dépôt acide, visitez le site Web

de NatChem.

V_

D'OU VIENNENT LES EMISSIONS

DE DIOXYDE DE SOUFFRE (SO2)

? CES EMISSIONS ONT-ELLES CHANGEES

?

Le

dioxyde de soufre (SO2) est normalement un sous-produit de procédés

industriels et de la combustion de combustibles fossiles. La première fusion de

minerais, l'exploitation de centrales au charbon et le traitement du gaz

naturel sont les principales sources de SO2.

En 2000, par exemple, les

émissions de SO2 aux États-Unis se sont chiffrées à 14,8 millions de

tonnes, soit plus de 6 fois les émissions canadiennes, qui atteignaient 2,4

millions de tonnes au total. Mais les sources d'émissions diffèrent d'un pays à

l'autre. Au Canada, 68 % des émissions proviennent des sources industrielles et

27 % des services publics d'électricité (2000). Aux États-Unis, elles

proviennent à 67 % des services publics d'électricité (2002).

Le Canada ne parviendra

pas seul à vaincre le problème des précipitations acides. En effet, la

réduction des émissions doit s'obtenir de part et d'autre de la frontière. Plus

de la moitié des dépôts acides dans l'est du Canada proviennent d'émissions aux

États-Unis. Environ les trois-quarts du dépôt que reçoivent des régions comme

le sud-est de l'Ontario (Longwoods) et Sutton, au Québec, sont d'origine

américaine. En 1995, on a estimé entre 3,5 et 4,2 millions de tonnes par an le

passage transfrontière du dioxyde de soufre.

Émissions de SO2 du Canada et

des États-Unis

En vertu du Programme de

lutte contre les pluies acides dans l'est du Canada, qui a été lancé en 1985,

le Canada s'engageait à limiter à 2,3 millions de tonnes ses émissions de SO2

dans les sept provinces de l'est en partant du Manitoba pour 1994, ce qui

représentait une réduction de 40 p 100 par rapport aux valeurs de 1980. En

1994, les sept provinces avaient atteint ou dépassé leurs objectifs. En 1998,

les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada ont signé la StratégiE pancanadienne sur les émissions acidifiantes

après l'an 2000 en vertu de laquelle ils s'engageaient à prendre des mesures

supplémentaires pour réduire les pluies acides. Les progrès réalisés dans le

cadre du Programme de lutte contre les pluies acides dans l'est du Canada et de

la Stratégie pancanadienne sur les

émissions acidifiantes après l'an 2000, y compris des données relatives aux

émissions sont présentés dans les rapports annuels respectifs de ces derniers.

De 1980 à 2001, les émissions de SO2 ont diminué d'environ 50 % pour

se situer à 2,38 millions de tonnes. Dans l'est du Canada, elles ont diminué

d'environ 63 % pendant cette même période.

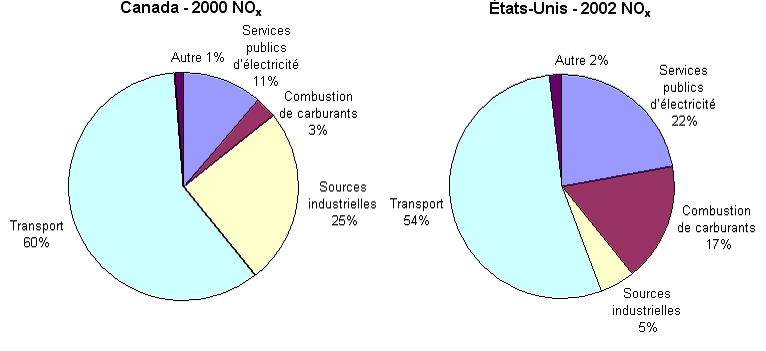

VI_

D'OU PROVIENNENT LES EMISSIONS

DE NOx ?

La

combustion des carburants pour véhicules automobiles et des combustibles pour

les appareils de chauffage résidentiels et commerciaux, pour les moteurs et les

chaudières industriels et pour l'alimentation des centrales électriques et

d'autre matériel constitue la principale source d'émissions de NOx. En 2000, le

secteur du transport était la source la plus importante de NOx au Canada; il

prenait une part d'environ 60 % de toutes les émissions. Au total, celles-ci se

sont chiffrées à 2,5 millions de tonnes cette année-là. Aux États-Unis, elles

avaient atteint 21 millions de tonnes, soit huit fois plus qu'au Canada.

Le transport

transfrontière des polluants atmosphériques des États-Unis vers le Canada a une

influence marquée. Environ 24 % des épisodes d'ozone d'échelle régionale

observés aux États-Unis aussi affectent l'Ontario. L'analyse de la

concentration de l'ozone à quatre emplacements dans la pointe extrême du

sud-ouest ontarien, qui tient compte de l'orientation et de la force des vents,

permet d'estimer qu'entre 50 % et 60 % de l'ozone qui y est mesuré provient des

États-Unis (équipe du Programme scientifique sur les NOx et les COV, 1997b).

Émissions de NOx du Canada et

des États-Unis

Au Canada, les

émissions totales de NOx sont relativement stables depuis 1985. Depuis 2000, on

y a réduit les sources fixes d'émissions de NOx de plus de 100 000 tonnes par

rapport au niveau prévu pour les centrales électriques, les principales sources

de combustion et les fonderies. En 2000, en vertu des dispositions de l'Annexe

sur l'ozone à l'Accord Canada-États-Unis sur la qualité de l'air, le Canada s'est engagé

à limiter les émissions de NO2 des centrales à combustible fossile à

39 000 tonnes dans le centre et le sud de l'Ontario et à 5 000 tonnes dans le

sud du Québec. Il s'est aussi engagé à imposer des normes plus rigoureuses de

réduction des émissions provenant de la combustion des carburants pour

véhicules automobiles et à prendre des mesures pour réduire les émissions de

NOx des chaudières industrielles. Selon les estimations, ces engagements

devraient permettre d'atteindre en 2010 une réduction d'environ 39% des

émissions annuelles de NOx de 1990 dans la région transfrontière canadienne

(soit le centre et le sud de l'Ontario et le sud du Québec).

VII_

QUELLES EST LA DIFFERENCE ENTRE

UNE CHARGE CIBLE ET UNE CHARGE

CRITIQUE

La charge

critique

est une mesure du degré de pollution qu'un écosystème peut tolérer. En d'autres

mots, c'est le palier au-delà duquel le milieu est endommagé. La charge

critique varie selon les régions. Les écosystèmes tolérants aux précipitations

acides ont une charge critique élevée, les écosystèmes vulnérables ont une

faible charge critique.

Au Canada, la charge

critique varie d'une région à l'autre. Elle dépend de la capacité d'un

écosystème donné de neutraliser l'acidité. Pour les écosystèmes aquatiques, les

scientifiques l'ont défini comme étant la quantité de dépôts humides de sulfate

en dessous de laquelle 95 % des lacs sont protégés contre l'acidification

jusqu'à un pH inférieur à 6. (Le point de neutralité est le pH 7; toute valeur

inférieure est dans la plage acide, toute valeur supérieure est dans la plage

basique). À un pH inférieur à 6, les poissons et d'autres espèces aquatiques

entament leur déclin.

Une charge cible est un

niveau de pollution pouvant être respecté et que l'on considère comme étant

politiquement acceptable lorsque d'autres facteurs (p. ex., facteurs d'ordre

éthique, incertitudes scientifiques et incidences socio-économiques) sont

examinés en regard des considérations d'ordre environnemental. En vertu du

Programme de lutte contre les pluies acides dans l'est du Canada, le Canada

s'était engagé à limiter à 2,3 millions de tonnes ses émissions de SO2

dans les sept provinces de l'est en partant du Manitoba pour 1994. Ce programme

avait pour objectif de réduire les dépôts humides de sulfate à une valeur cible

de 20 kg, au plus, par hectare et

par an (kg/ha/an). Nos scientifiques avaient alors estimé que ce taux de dépôt

était acceptable pour protéger les écosystèmes aquatiques modérément

vulnérables à l'acidification.

Dans le cadre de la Stratégie

pancanadienne sur les émissions acidifiantes après l'an 2000, signée en 1998, les

gouvernements fédéral et provinciaux du Canada ont convenu d'adopter comme

principal objectif à long terme, de respecter les charges critiques pour le

dépôt acide à l'échelle du pays. Récemment, on a conçu des cartes qui combinent

des valeurs de charges critiques pour les écosystèmes aquatiques et forestiers.

Ces cartes indiquent la quantité d'acidité (exprimée en équivalents par hectare

et par an (éq/ha/an) que la partie la plus vulnérable de l'écosystème d'une

région déterminée peut recevoir sans subir de dégâts.

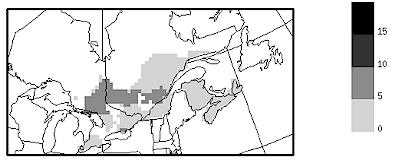

Cliquez pour

agrandir

La charge critique est la quantité maximum de dépôts acides qu'une

région donnée peut recevoir sans que les écosystèmes subissent de dommages.

Elle dépend essentiellement du pouvoir de neutralisation des acides des eaux,

des roches et des sols et, comme l'indique cette carte du Canada, elle peut

varier considérablement d'une région à une autre. On a calculé les charges

critiques en utilisant les modèles de chimie de l'eau (« expert » ou « SSWC »)

ou un modèle du sol forestier (« SMB »). La carte répertoire (en bas à gauche)

indique le modèle sélectionné pour chaque carré de grille : rouge = expert

(aquatique), jaune = SSWC (aquatique), vert = SMB (sols forestiers secs).

VIII_

LES PLUIES ACIDES CONTINUERONT-ELLES

DE SUSCITER DES PREOCCUPATIONS

SI L'ON NE PREND PAS DE MESURES

DE LUTTE SUPPLEMENTAIRES

Oui. Dès 1990, les

scientifiques estimaient, tant au Canada qu'aux États Unis, qu'il fallait

accroître d'environ 75 % les réductions des émissions de SO2

auxquelles se sont engagés les deux pays en vertu de l'Accord sur la qualité de

l'air de 1991 afin de résoudre la question des dépôts acides au Canada. Cette

prévision se fondait sur les effets des acides dérivés du soufre dans les

dépôts humides sur les écosystèmes aquatiques. L'Évaluation scientifique 2004

des dépôts acides au Canada examine des données nouvelles pour déterminer dans

quelle mesure les écosystèmes aquatiques et terrestres peuvent absorber les

acides dérivés à la fois du soufre et de l'azote présents dans les dépôts secs

et humides. D'après les estimations améliorées des dépôts secs (soit le total

des dépôts de SO2 gazeux, de particules de sulfate, d'acide

nitrique, de particules de nitrate et d'autres espèces azotées), les charges

critiques ont été surestimées dans le passé, ce qui laisse supposer que les

prévisions antérieures concernant les incidences des stratégies de lutte

proposées étaient exagérément optimistes. Dans certaines régions, les charges

critiques des écosystèmes forestiers sont plus rigoureuses même que celles des

écosystèmes aquatiques. Vu les nouvelles charges critiques des écosystèmes

terrestres, le Canada doit évaluer la viabilité des écosystèmes forestiers en

fonction de divers niveaux de dépôts acides. Les données améliorées

continueront sans doute de mettre en évidence la nécessité de réaliser des

réductions des émissions de SO2 aussi considérables ou sensiblement

plus importantes.

C'est

pourquoi la Stratégie pancanadienne sur les

émissions acidifiantes après l'an 2000 demande des réductions supplémentaires

tant au Canada qu'aux États-Unis. Si aucune mesure de contrôle autre que celles

mentionnées dans l'Accord Canada-États-Unis sur la qualité de l'air de 1991

n'est mise en place, certains secteurs du sud et du centre de l'Ontario, du sud

et du centre du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse continueraient de recevoir des quantités

moyennes annuelles de dépôts humides de sulfate supérieures à leur charge

critique. Celle-ci serait dépassée de 10 kg/ha/an par endroits dans le centre

de l'Ontario et le centre et le sud du Québec. Il s'ensuit qu'environ 95 000

lacs demeureraient endommagés par les précipitations acides. Dans ces secteurs,

les lacs ne se sont pas ajustés à la baisse des dépôts de sulfate autant ou

aussi rapidement que ceux situés dans des secteurs moins vulnérables. En fait,

certains de ces lacs ont continué de s'acidifier.

Au total, en l'absence de

mesures de contrôle supplémentaires, une superficie d'environ 800 000 km2

(soit la France et le Royaume-Uni

réunis), dans le sud-est du Canada, recevrait des quantités nocives de

précipitations acides. C'est-à-dire que ces quantités dépasseraient largement

la charge critique des systèmes aquatiques.

Dépassements du dépôt

humide de sulfates (en kg/ha/an) prévus pour 2010 par rapport aux charges

critiques, en l'absence d'autres mesures de réduction.

|